Muita coisa se passou nas primárias norte-americanas enquanto este blogue esteve em hibernação. Em particular, Barack Obama bateu Hilary Clinton na competição do lado dos Democratas, o que me deixa um bocadinho satisfeito.

Mas só um bocadinho, porque agora o combate com John McCain será de natureza completamente diferente - para começar, será bastante mais sujo.

Vale a pena ler a entrevista que o sociólogo Norman Birnbaum deu ao 'Le Monde' sobre o que pode e deve fazer Obama ao longo da corrida presidencial.

Showing posts with label Eleições EUA. Show all posts

Showing posts with label Eleições EUA. Show all posts

Saturday, June 14, 2008

Thursday, February 21, 2008

O futuro para além de Novembro

Depois de Obama ter ganho todos os Estados depois da Super Tuesday, vale a pena olhar para o futuro, e talvez para o desafio mais importante que o candidato Democrata terá que enfrentar a nível doméstico. Não vou dissertar sobre o estado das primárias; Obama leva uma vantagem não apenas nos delegados, mas naquilo que os pundits adoram referir como o m-o-m-e-n-t-u-m. As coisas estão difíceis para Clinton, que desde há uns dias parece ter apostado numa campanha sobretudo negativa – algo que, parece-me, não a levará a lado nenhum.

Mas a avaliação da situação fica para outra altura. Barack Obama e Hilary Clinton são, por razões diferentes, bons candidatos às primárias do partido Democrata, e qualquer um deles daria um muito bom candidato nas eleições de Novembro. O meu palpite, como já tentei explicar várias vezes, é que Obama é o candidato que mais possibilidades oferece ao partido de colocar na Casa Branca um Presidente de centro-esquerda. Mas isto é apenas um palpite, mesmo que mais ou menos sofisticado.

Olhemos, por uns momentos, para o futuro próximo. Num debate-tertúlia que decorreu na quarta-feira da semana passada no Instituto Franco-Português organizado pelo Le Monde Diplomatique e subordinado ao tema “Eleições Americanas”, os oradores perguntavam-se se a alternativa que os Democratas parecem oferecer a uma liderança Republicana não é, afinal de contas, "mais do mesmo". Ora, a alternativa, parece-me, não é difícil de entrever, ou só é difícil se não percebermos o que o projecto ideológico do GOP pretende a médio-longo prazo. Para um candidato do partido Democrata, o objectivo central só pode ser este: evitar que o extremismo conservador do GOP acabe com a viabilidade dos seus programas sociais centrais, da Social Security ao Medicare/Medicaid, e garantir espaço de manobra para introduzir outras medidas no futuro. Os sucessivos cortes de impostos que os ricos compraram a Bush e o delírio militarista da sua administração comprometem seriamente a médio prazo a sustentabilidade do Estado social norte-americano - que já está longe de ser o mais generoso quando o comparamos com outros países prósperos (o inverso é, aliás, a realidade).

As opções políticas em aberto são, portanto, estas: continuar o projecto Republicano cujo objectivo é "starve the beast" (isto é, o Estado), limitando radicalmente a sua dimensão para que qualquer aprendiz de libertário possa "drown it in the bathup", na expressão de Grover Norquist, um dos mais influentes ideólogos da extrema-direita económica norte-americana (sim, é "extrema-direita económica" com todas as letras); ou refundar a alternativa progressiva, assegurando a viabilidade dos programas do passado, e alargando o seu raio de acção no futuro.

É verdade que Obama e Clinton prometem uma série de medidas no plano social; as propostas concretas que apresentam agora não devem ser consideradas como definitiva, e que muita cross-fertilization pode acontecer no plano da policy se algum deles chegar à Casa Branca. A pergunta mais complicada é outra: como poderão eles pagar as suas promessas? Esta questão será absolutamente crucial num futuro debate com John Mccain e com extrema-direita económica americana. Como reduzir um défice que vai continuar a crescer não apenas durante a administração Bush, mas, tudo indica, num futuro próximo, dado que os reais efeitos dos tax cuts para os ricos só agora se vão começar a sentir? Esta foi, afinal, a grande estratégia/golpe de Bush & co.: a classe média recebia imediatamente o pouco dinheiro que os cortes nos impostos (em 2001 e 2003) lhe atribuiu – um truque que garantia o apoio imediato à polémica medida -, mas os ricos só agora é que começam a usufruir das verdadeiras e impressionantes vantagens do plano Republicano; o que significa que é agora, nos últimos anos desta década, que o efeito sobre as finanças públicas se tornará efectivamente explosivo.

Bill Clinton não teve medo, em 1992, de dizer durante a campanha que subiria os impostos nos escalões mais elevados de rendimento. Hoje isso parece incrivelmente mais difícil, e quem tentar algo semelhante terá que se confrontar com o mais elementar populismo da extrema-direita, que já anunciou que é contra qualquer futuro aumento, como um simples regresso aos níveis da era Clinton – que seria, dizem, o maior aumento de impostos da história do país: e necessarily so, dado que os cortes de Bush foram, simetricamente, os mais radicais alguma vez realizados por uma administração em Washington.

Alguns saltarão imediatamente para argumentar que este desafio é algo para o qual Hilary Clinton está mais preparada para enfrentar – ela, reza o mito, a combativa, corajosa e incansável defensora dos ideais Democratas. Estou menos certo da sustentabilidade deste argumento, menos pelas qualidades pessoais e políticas – hoje extraordinariamente inflacionadas, parece-me - da candidata do que parece ser a sua dificuldade em unir o país em torno de objectivos comuns, se eleita. Para tomar medidas impopulares, é preciso gozar de uma mobilização, de um crédito, de um carisma que, neste momento, só parece ao alcance de Barack Obama. É que, como lembra o editorial do insuspeito “The Economist” de há uns dias: «Anyone can get experts to produce policy papers. The trick is to forge consensus to get those policies enacted».

Ora, é claro que a linguagem de Obama é messiânica; é claro que ela é, num certo sentido, trans- ou mesmo anti-política; e é claro que ela é, a partir de um certo ponto, repetitiva e irritante. Mas achar que Obama só vale pelos discursos que profere é tão redutor e injusto como achar que Hilary só chegou onde chegou porque é a mulher do mais popular presidente norte-americano dos últimos tempos. Há outras coisas para além da imagem - como o voting record no Senado, onde Obama não só não fica nada atrás de Clinton na sua colocação à esquerda (aliás, demasiado à esquerda para "Bushistas" ortodoxos como Karl Rove), como não faz as cedências típicas de Hilary nos assuntos centrais, como os cortes de impostos – já para não falar na guerra (mas aqui, admito, havia condicionantes várias). Para mais, the proof is in the pudding: a mobilização política das massas – aquilo no qual Obama parece ser, para já, imbatível - nunca se fez em lado nenhum elencando aborrecidas medidas de policy; sempre dependeu de elementos trans- ou anti-políticos e, nos EUA, de preferência com uma retórica com raízes mais ou menos vagamente religiosas. A onda que Obama tem provocado no último mês e meio não escapa a ninguém na política americana. E a retórica política é, por definição, feita de sound bytes: Jimmy Carter ganhou apelando à “honestidade” do povo americano (oco, não é? Mas não sem sentido se pensarmos no que simbolizava Watergate na altura), e Bill Clinton, para além de curiosamente abusar da palavra “change” na campanha contra G.H.Bush, lançou o inesquecível ”É a economia, estúpido!” - básico, opaco e populista, claro, mas o suficiente para ressoar com as inquietações do americano médio (mais preocupado com a perda do poder de compra do que com a queda do Muro de Berlim e com a invasão do Koweit por Saddam Hussein e a consequente vitoriosa intervenção americana no Médio Oriente, eventos que faziam de Bush I um herói no mundo ocidental).

Desvalorizar a importância da retórica do Obama significa desvalorizar o facto de que uma campanha presidencial num país com o sistema eleitoral e com a cultura política dos EUA dificilmente podem ser ganhas com apelos ao self-interest – económico ou outro - de um grupo mais ou menos amplo de indivíduos (se fosse assim tão simples, é improvável que a working e a middle-class tivessem permitido aos Republicanos revolucionar a economia americana como o fizeram no último quarto de século).

O desafio com que se defrontam os Democratas não é a escolha entre a suposta “experiência” de Clinton e a “mudança” supostamente simbolizada por Obama; está entre a acomodação a uma situação insustentável a médio prazo do ponto de vista do financiamento das políticas sociais do Estado norte-americano e a coragem necessária para dizer que os super-ricos vão ter pagar o regresso da prosperidade partilhada. Mas esta não é só uma questão de coragem, como os mais zangados comentadores do lado Democrata – como Paul Krugman - parecem acreditar: é também uma questão de capacidade de mobilização da opinião pública e de criação de consensos amplos, trans-ideológicos e para além das coligações tradicionais, em torno de objectivos comuns. No fim da corrida das primárias Democratas vamos ver quem carrega este fardo.

Mas a avaliação da situação fica para outra altura. Barack Obama e Hilary Clinton são, por razões diferentes, bons candidatos às primárias do partido Democrata, e qualquer um deles daria um muito bom candidato nas eleições de Novembro. O meu palpite, como já tentei explicar várias vezes, é que Obama é o candidato que mais possibilidades oferece ao partido de colocar na Casa Branca um Presidente de centro-esquerda. Mas isto é apenas um palpite, mesmo que mais ou menos sofisticado.

Olhemos, por uns momentos, para o futuro próximo. Num debate-tertúlia que decorreu na quarta-feira da semana passada no Instituto Franco-Português organizado pelo Le Monde Diplomatique e subordinado ao tema “Eleições Americanas”, os oradores perguntavam-se se a alternativa que os Democratas parecem oferecer a uma liderança Republicana não é, afinal de contas, "mais do mesmo". Ora, a alternativa, parece-me, não é difícil de entrever, ou só é difícil se não percebermos o que o projecto ideológico do GOP pretende a médio-longo prazo. Para um candidato do partido Democrata, o objectivo central só pode ser este: evitar que o extremismo conservador do GOP acabe com a viabilidade dos seus programas sociais centrais, da Social Security ao Medicare/Medicaid, e garantir espaço de manobra para introduzir outras medidas no futuro. Os sucessivos cortes de impostos que os ricos compraram a Bush e o delírio militarista da sua administração comprometem seriamente a médio prazo a sustentabilidade do Estado social norte-americano - que já está longe de ser o mais generoso quando o comparamos com outros países prósperos (o inverso é, aliás, a realidade).

As opções políticas em aberto são, portanto, estas: continuar o projecto Republicano cujo objectivo é "starve the beast" (isto é, o Estado), limitando radicalmente a sua dimensão para que qualquer aprendiz de libertário possa "drown it in the bathup", na expressão de Grover Norquist, um dos mais influentes ideólogos da extrema-direita económica norte-americana (sim, é "extrema-direita económica" com todas as letras); ou refundar a alternativa progressiva, assegurando a viabilidade dos programas do passado, e alargando o seu raio de acção no futuro.

É verdade que Obama e Clinton prometem uma série de medidas no plano social; as propostas concretas que apresentam agora não devem ser consideradas como definitiva, e que muita cross-fertilization pode acontecer no plano da policy se algum deles chegar à Casa Branca. A pergunta mais complicada é outra: como poderão eles pagar as suas promessas? Esta questão será absolutamente crucial num futuro debate com John Mccain e com extrema-direita económica americana. Como reduzir um défice que vai continuar a crescer não apenas durante a administração Bush, mas, tudo indica, num futuro próximo, dado que os reais efeitos dos tax cuts para os ricos só agora se vão começar a sentir? Esta foi, afinal, a grande estratégia/golpe de Bush & co.: a classe média recebia imediatamente o pouco dinheiro que os cortes nos impostos (em 2001 e 2003) lhe atribuiu – um truque que garantia o apoio imediato à polémica medida -, mas os ricos só agora é que começam a usufruir das verdadeiras e impressionantes vantagens do plano Republicano; o que significa que é agora, nos últimos anos desta década, que o efeito sobre as finanças públicas se tornará efectivamente explosivo.

Bill Clinton não teve medo, em 1992, de dizer durante a campanha que subiria os impostos nos escalões mais elevados de rendimento. Hoje isso parece incrivelmente mais difícil, e quem tentar algo semelhante terá que se confrontar com o mais elementar populismo da extrema-direita, que já anunciou que é contra qualquer futuro aumento, como um simples regresso aos níveis da era Clinton – que seria, dizem, o maior aumento de impostos da história do país: e necessarily so, dado que os cortes de Bush foram, simetricamente, os mais radicais alguma vez realizados por uma administração em Washington.

Alguns saltarão imediatamente para argumentar que este desafio é algo para o qual Hilary Clinton está mais preparada para enfrentar – ela, reza o mito, a combativa, corajosa e incansável defensora dos ideais Democratas. Estou menos certo da sustentabilidade deste argumento, menos pelas qualidades pessoais e políticas – hoje extraordinariamente inflacionadas, parece-me - da candidata do que parece ser a sua dificuldade em unir o país em torno de objectivos comuns, se eleita. Para tomar medidas impopulares, é preciso gozar de uma mobilização, de um crédito, de um carisma que, neste momento, só parece ao alcance de Barack Obama. É que, como lembra o editorial do insuspeito “The Economist” de há uns dias: «Anyone can get experts to produce policy papers. The trick is to forge consensus to get those policies enacted».

Ora, é claro que a linguagem de Obama é messiânica; é claro que ela é, num certo sentido, trans- ou mesmo anti-política; e é claro que ela é, a partir de um certo ponto, repetitiva e irritante. Mas achar que Obama só vale pelos discursos que profere é tão redutor e injusto como achar que Hilary só chegou onde chegou porque é a mulher do mais popular presidente norte-americano dos últimos tempos. Há outras coisas para além da imagem - como o voting record no Senado, onde Obama não só não fica nada atrás de Clinton na sua colocação à esquerda (aliás, demasiado à esquerda para "Bushistas" ortodoxos como Karl Rove), como não faz as cedências típicas de Hilary nos assuntos centrais, como os cortes de impostos – já para não falar na guerra (mas aqui, admito, havia condicionantes várias). Para mais, the proof is in the pudding: a mobilização política das massas – aquilo no qual Obama parece ser, para já, imbatível - nunca se fez em lado nenhum elencando aborrecidas medidas de policy; sempre dependeu de elementos trans- ou anti-políticos e, nos EUA, de preferência com uma retórica com raízes mais ou menos vagamente religiosas. A onda que Obama tem provocado no último mês e meio não escapa a ninguém na política americana. E a retórica política é, por definição, feita de sound bytes: Jimmy Carter ganhou apelando à “honestidade” do povo americano (oco, não é? Mas não sem sentido se pensarmos no que simbolizava Watergate na altura), e Bill Clinton, para além de curiosamente abusar da palavra “change” na campanha contra G.H.Bush, lançou o inesquecível ”É a economia, estúpido!” - básico, opaco e populista, claro, mas o suficiente para ressoar com as inquietações do americano médio (mais preocupado com a perda do poder de compra do que com a queda do Muro de Berlim e com a invasão do Koweit por Saddam Hussein e a consequente vitoriosa intervenção americana no Médio Oriente, eventos que faziam de Bush I um herói no mundo ocidental).

Desvalorizar a importância da retórica do Obama significa desvalorizar o facto de que uma campanha presidencial num país com o sistema eleitoral e com a cultura política dos EUA dificilmente podem ser ganhas com apelos ao self-interest – económico ou outro - de um grupo mais ou menos amplo de indivíduos (se fosse assim tão simples, é improvável que a working e a middle-class tivessem permitido aos Republicanos revolucionar a economia americana como o fizeram no último quarto de século).

O desafio com que se defrontam os Democratas não é a escolha entre a suposta “experiência” de Clinton e a “mudança” supostamente simbolizada por Obama; está entre a acomodação a uma situação insustentável a médio prazo do ponto de vista do financiamento das políticas sociais do Estado norte-americano e a coragem necessária para dizer que os super-ricos vão ter pagar o regresso da prosperidade partilhada. Mas esta não é só uma questão de coragem, como os mais zangados comentadores do lado Democrata – como Paul Krugman - parecem acreditar: é também uma questão de capacidade de mobilização da opinião pública e de criação de consensos amplos, trans-ideológicos e para além das coligações tradicionais, em torno de objectivos comuns. No fim da corrida das primárias Democratas vamos ver quem carrega este fardo.

Friday, February 8, 2008

O que realmente interessa e perigoso paradoxo no campo Democrata

O que interessa mesmo é a comparação entre isto e isto. É verdade que ainda é muito cedo para este tipo de sondagens, e falta muito caminho para percorrer até Novembro, mas as diferenças - relativas, e, no limite, não incontornáveis quando chegar o momento de desenhar e implementar os pacotes legislativos - entre Obama e Clinton é menos importante do que a sua electability na eleição contra o candidato Republicano. Agora que McCain parece afimar-se inequivocamente como o candidato do GOP, a questão é se Clinton consegue, no momento da verdade, garantir mais votos para além das bases do partido, que tanto a têm ajudado a vencer os estados-chave nesta corrida inicial. É sabido que Mccain tem capacidade de atrair o eleitorado moderado e independente. Se o partido Republicano conseguir garantir que os mais conservadores e religiosos - os que entretanto têm votado Romney e Huckabee - acabem por apoiar McCain, então parece-me que Clinton fica numa posição difícil, porque McCain tenderá a ser mais popular entre os que nao votam naqueles que votam no Partido Democrata por convicção.

Convém não esquecer que as eleições não se ganham pregando para os convertidos; que Clinton garanta os "seus" votos não é mais-valia nenhuma. Aliás, se Clinton for a candidata Democrata, parece claro que mais facilmente o eleitorado conservador se unirá em torno de McCain - mesmo que dele desconfie e discorde numa série de posições que fazem dele um 'quase-liberal' ao lado de Romney ou Huckabee - numa frente anti-Clinton. Uma candudatura Clinton, neste sentido, podia ser a melhor notícia para McCain (que, para mais, passaria a campanha a acusá-la de vira-casacas no que toca à sua posição perante a guerra do Iraque).

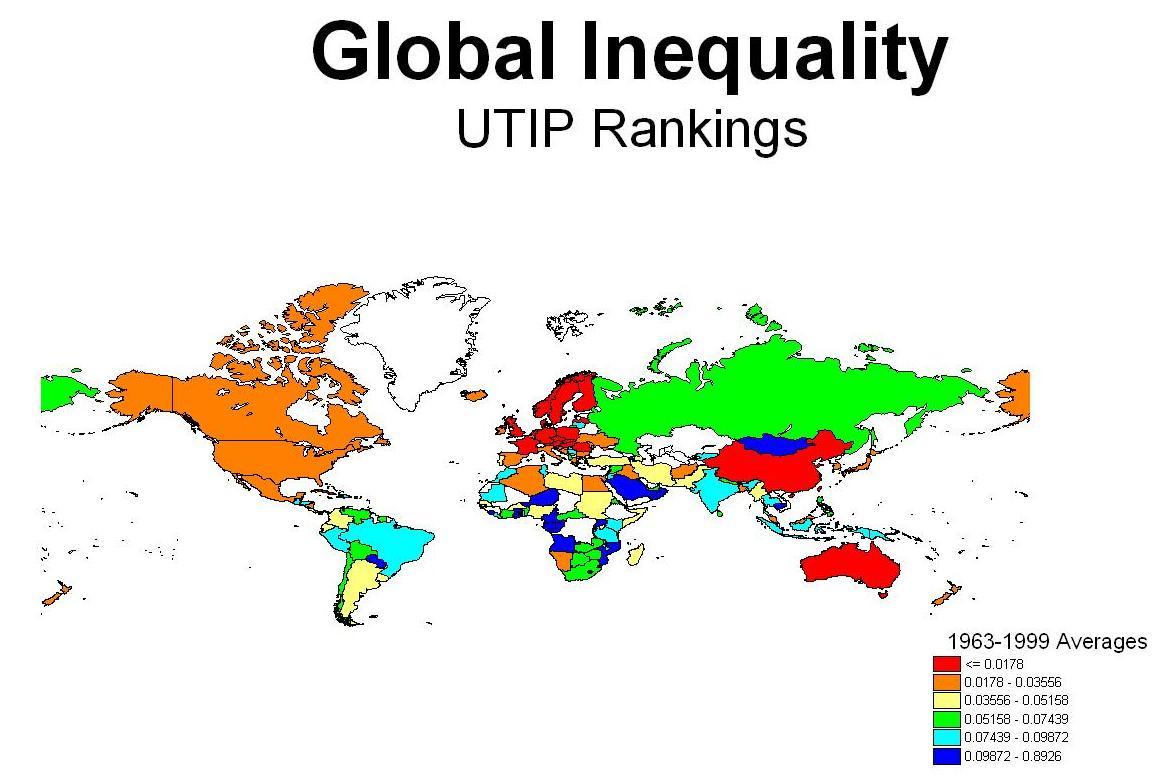

Por outras palavras, as fragilidades de Obama junto do eleitorado democrata tradicional podem ser as suas forças num duelo que se decidirá ao centro, entre moderados e independentes, e entre swing v oters e swing states. Os considerados swing states são um pouco menos de 20 (ver figura 1 - agradeço à Mariana ter-ma passado), e é aqui que as baterias das campanhas vão naturalmente concentrar-se. Sim, Clinton ganhou em Nova Iorque e California na passada terça-feira - mas estes são estados tradicionalmente democratas. Obama, como candidato forte que também seria, teria toda a hipótese de os ganhar contra um candidato republicano. O que interessa saber é que como seria a sua performance em estados como o Missouri, onde Obama também venceu Clinton.

oters e swing states. Os considerados swing states são um pouco menos de 20 (ver figura 1 - agradeço à Mariana ter-ma passado), e é aqui que as baterias das campanhas vão naturalmente concentrar-se. Sim, Clinton ganhou em Nova Iorque e California na passada terça-feira - mas estes são estados tradicionalmente democratas. Obama, como candidato forte que também seria, teria toda a hipótese de os ganhar contra um candidato republicano. O que interessa saber é que como seria a sua performance em estados como o Missouri, onde Obama também venceu Clinton.

Quantos são os swing voters? Depende de como os definirmos. Mas se os virmos da forma mais simples - e a partir do trabalho de William Mayer, a que já fiz referência aqui - como votantes que podem acabar por votar num qualquer partido, cuja decisão só se define bastante próximo do acto de voto e que a cham que nenhum candidato é visivelmente superior ao outro, podendo inclinar-se primeiro para um e acabar por votar no outro, então vale a pena olhar para os quadros seguintes. A operacionalização é feita através de uma pergunta - amostras são representativas a nível nacional: estes valores são a média de todas as eleições entre 1972 e 2004) - onde se pede aos votantes para, numa escala de -100 a 100 se identificarem com o candidato Democrata ou Republicano, e depois comparar com o seu voto final: vemos que no intervalo [-15;15] se situam 22,5% dos votantes. O último quadro, ainda retirado do livro do mesmo autor,

cham que nenhum candidato é visivelmente superior ao outro, podendo inclinar-se primeiro para um e acabar por votar no outro, então vale a pena olhar para os quadros seguintes. A operacionalização é feita através de uma pergunta - amostras são representativas a nível nacional: estes valores são a média de todas as eleições entre 1972 e 2004) - onde se pede aos votantes para, numa escala de -100 a 100 se identificarem com o candidato Democrata ou Republicano, e depois comparar com o seu voto final: vemos que no intervalo [-15;15] se situam 22,5% dos votantes. O último quadro, ainda retirado do livro do mesmo autor,

calcula a percentagem de swing voters - os tais que estão entre o intervalo definido acima - nas eleições, agora apresentadas uma a uma. Foram apenas 13% em 2004, mas o número baixa

sempre que um presidente segue para reeleição, como aconteceu em 1984 em relação a 1980 (segundo vs. primeiro mandato de Reagan), em 1996 em relação a 1992 (segundo vs. primeiro mandato de Clinton), e em 2004 em relação a 2000 (segundo vs. primeiro mandato de G.W.Bush). Por isso, é previsível que voltam a subir de novo para cima dos 20%: 1 em cada 5 votantes, talvez mesmo 4. São estes os votantes que realmente contam em Novembro.

A prática do Hillary Clinton-hating é lamentável, de facto. Mas é razoavelmente inútil moralizar aqui - a não ser talvez no interior do campo Democrata. A verdade é que o partido pode estar perante o paradoxo de ter Clinton como a melhor candidata para consumo interno - a mais fiel ao eleitorado das bases, ao discurso do Partido e talvez até a certas propostas de policy - e Obama como o melhor candidato para consumo externo - capaz de chamar gente nova para o partido, e que talvez nunca ou dificilmente votaria em Clinton. Talvez não seja impossível chegar a um acordo para os dois juntarem-se num ticket poderoso, mas eu tenho sérias dúvidas da viabilidade desta solução entre os candidatos; por exemplo, quem seria o candidato a presidente e quem se contentaria com o lugar de vice? De qualquer forma, era bom que isto se decidisse depressa, e não é apenas para bem dos nervos de Paul Krugman e de outros (onde me incluo), mas para a própria dignidade da candidatura e, já agora, do nível de civilidade da campanha daqui para a frente. Howard Dean já avisou:

«The narrow margin in delegates, and the growing likelihood that it will remain close, prompted concern on Wednesday from the chairman of the Democratic Party, Howard Dean, who said Tuesday night that Mr. Obama and Mrs. Clinton should avoid taking the nominating fight all the way to the party convention in August. “I think we will have a nominee sometime in the middle of March or April,” Mr. Dean said Wednesday on the NY1 cable news channel, “but if we don’t, then we’re going to have to get the candidates together and make some kind of an arrangement. Because I don’t think we can afford to have a brokered convention; that would not be good news for either party.”»

Amanhã há mais. Entretanto, para quem é insuspeito de simpatia pela política-espectáculo, isto é magistral.

Convém não esquecer que as eleições não se ganham pregando para os convertidos; que Clinton garanta os "seus" votos não é mais-valia nenhuma. Aliás, se Clinton for a candidata Democrata, parece claro que mais facilmente o eleitorado conservador se unirá em torno de McCain - mesmo que dele desconfie e discorde numa série de posições que fazem dele um 'quase-liberal' ao lado de Romney ou Huckabee - numa frente anti-Clinton. Uma candudatura Clinton, neste sentido, podia ser a melhor notícia para McCain (que, para mais, passaria a campanha a acusá-la de vira-casacas no que toca à sua posição perante a guerra do Iraque).

Por outras palavras, as fragilidades de Obama junto do eleitorado democrata tradicional podem ser as suas forças num duelo que se decidirá ao centro, entre moderados e independentes, e entre swing v

oters e swing states. Os considerados swing states são um pouco menos de 20 (ver figura 1 - agradeço à Mariana ter-ma passado), e é aqui que as baterias das campanhas vão naturalmente concentrar-se. Sim, Clinton ganhou em Nova Iorque e California na passada terça-feira - mas estes são estados tradicionalmente democratas. Obama, como candidato forte que também seria, teria toda a hipótese de os ganhar contra um candidato republicano. O que interessa saber é que como seria a sua performance em estados como o Missouri, onde Obama também venceu Clinton.

oters e swing states. Os considerados swing states são um pouco menos de 20 (ver figura 1 - agradeço à Mariana ter-ma passado), e é aqui que as baterias das campanhas vão naturalmente concentrar-se. Sim, Clinton ganhou em Nova Iorque e California na passada terça-feira - mas estes são estados tradicionalmente democratas. Obama, como candidato forte que também seria, teria toda a hipótese de os ganhar contra um candidato republicano. O que interessa saber é que como seria a sua performance em estados como o Missouri, onde Obama também venceu Clinton.Quantos são os swing voters? Depende de como os definirmos. Mas se os virmos da forma mais simples - e a partir do trabalho de William Mayer, a que já fiz referência aqui - como votantes que podem acabar por votar num qualquer partido, cuja decisão só se define bastante próximo do acto de voto e que a

cham que nenhum candidato é visivelmente superior ao outro, podendo inclinar-se primeiro para um e acabar por votar no outro, então vale a pena olhar para os quadros seguintes. A operacionalização é feita através de uma pergunta - amostras são representativas a nível nacional: estes valores são a média de todas as eleições entre 1972 e 2004) - onde se pede aos votantes para, numa escala de -100 a 100 se identificarem com o candidato Democrata ou Republicano, e depois comparar com o seu voto final: vemos que no intervalo [-15;15] se situam 22,5% dos votantes. O último quadro, ainda retirado do livro do mesmo autor,

cham que nenhum candidato é visivelmente superior ao outro, podendo inclinar-se primeiro para um e acabar por votar no outro, então vale a pena olhar para os quadros seguintes. A operacionalização é feita através de uma pergunta - amostras são representativas a nível nacional: estes valores são a média de todas as eleições entre 1972 e 2004) - onde se pede aos votantes para, numa escala de -100 a 100 se identificarem com o candidato Democrata ou Republicano, e depois comparar com o seu voto final: vemos que no intervalo [-15;15] se situam 22,5% dos votantes. O último quadro, ainda retirado do livro do mesmo autor,calcula a percentagem de swing voters - os tais que estão entre o intervalo definido acima - nas eleições, agora apresentadas uma a uma. Foram apenas 13% em 2004, mas o número baixa

sempre que um presidente segue para reeleição, como aconteceu em 1984 em relação a 1980 (segundo vs. primeiro mandato de Reagan), em 1996 em relação a 1992 (segundo vs. primeiro mandato de Clinton), e em 2004 em relação a 2000 (segundo vs. primeiro mandato de G.W.Bush). Por isso, é previsível que voltam a subir de novo para cima dos 20%: 1 em cada 5 votantes, talvez mesmo 4. São estes os votantes que realmente contam em Novembro.

A prática do Hillary Clinton-hating é lamentável, de facto. Mas é razoavelmente inútil moralizar aqui - a não ser talvez no interior do campo Democrata. A verdade é que o partido pode estar perante o paradoxo de ter Clinton como a melhor candidata para consumo interno - a mais fiel ao eleitorado das bases, ao discurso do Partido e talvez até a certas propostas de policy - e Obama como o melhor candidato para consumo externo - capaz de chamar gente nova para o partido, e que talvez nunca ou dificilmente votaria em Clinton. Talvez não seja impossível chegar a um acordo para os dois juntarem-se num ticket poderoso, mas eu tenho sérias dúvidas da viabilidade desta solução entre os candidatos; por exemplo, quem seria o candidato a presidente e quem se contentaria com o lugar de vice? De qualquer forma, era bom que isto se decidisse depressa, e não é apenas para bem dos nervos de Paul Krugman e de outros (onde me incluo), mas para a própria dignidade da candidatura e, já agora, do nível de civilidade da campanha daqui para a frente. Howard Dean já avisou:

«The narrow margin in delegates, and the growing likelihood that it will remain close, prompted concern on Wednesday from the chairman of the Democratic Party, Howard Dean, who said Tuesday night that Mr. Obama and Mrs. Clinton should avoid taking the nominating fight all the way to the party convention in August. “I think we will have a nominee sometime in the middle of March or April,” Mr. Dean said Wednesday on the NY1 cable news channel, “but if we don’t, then we’re going to have to get the candidates together and make some kind of an arrangement. Because I don’t think we can afford to have a brokered convention; that would not be good news for either party.”»

Amanhã há mais. Entretanto, para quem é insuspeito de simpatia pela política-espectáculo, isto é magistral.

Saturday, February 2, 2008

Friday, February 1, 2008

Bye bye Obama

Em jeito de complemento do P.S. do post anterior, esta imagem retirada do blog de Paul Krugman.

Os Republicanos terão no futuro, se Clinton for a candidata Democrata, oportunidade para agradecer intensamente a mensagem do marketing político da campanha de Obama.

The Edwards effect

Pelo incontornável Paul Krugman.

P.S. - Uma das questões onde Clinton e Obama divergem é nos planos para a reforma da saúde. Dada a importância, mais do que simbólica, verdadeiramente crucial para a vida de dezenas de milhões de americanos, desta questão; e dada a incapacidade de Obama perceber ou valorizar as vantagens de um sistema universal e obrigatório, este é provavelmente o ponto que realmente separa os candidatos. E não é possível apoiar um candidato que não defende um sistema de saúde universal e obrigatório - por muitas dificuldades de implementação que o sistema proposta por Hillary Clinton venha a encontrar.

P.S. - Uma das questões onde Clinton e Obama divergem é nos planos para a reforma da saúde. Dada a importância, mais do que simbólica, verdadeiramente crucial para a vida de dezenas de milhões de americanos, desta questão; e dada a incapacidade de Obama perceber ou valorizar as vantagens de um sistema universal e obrigatório, este é provavelmente o ponto que realmente separa os candidatos. E não é possível apoiar um candidato que não defende um sistema de saúde universal e obrigatório - por muitas dificuldades de implementação que o sistema proposta por Hillary Clinton venha a encontrar.

O outro défice

Quem assiste agora em directo ao debate entre Obama e Clinton na CNN não pode deixar de confirmar algo que me insatisfaz desde o início desta campanha: a falta de imaginação e linguagem moral dos candidatos democratas; e sem Edwards na corrida, o problema é ainda mais agudo. Não há uma única referência a "igualdade", "liberdade", "justiça", "solidariedade", ou qualquer outro valor moral-político fundacional. Menções vagas a "obrigação moral" ou ao "sonho americano" is as far as it goes, a par de muitos exemplos concretos das dificuldades quotidianas que muitos indivíduos e famílias americanas enfrentam. Mas estes exemplos, apesar de reais e vívidos, não são nunca enquadrados por uma arco doutrinário que possa colocar carne moral e filosófica no esqueleto constituído pela soma dos casos reais sistematicamente descritos pelos candidatos.

Não faltará reflexão moral, filosófica, doutrinária ao partido Democrata? (É por isso que a retórica quasi-religiosa - poderosa, mas perigosamente oca - de Obama tem a centralidade e o impacto que tem).

Não faltará reflexão moral, filosófica, doutrinária ao partido Democrata? (É por isso que a retórica quasi-religiosa - poderosa, mas perigosamente oca - de Obama tem a centralidade e o impacto que tem).

Wednesday, January 30, 2008

A despedida anunciada II

John Edwards acabou de apresentar a sua desistência à corrida para a nomeação Democrata, com o cenário semi-destruído de Nova Orleães como pano de fundo. Foi um discurso notável, cheio de alusões à responsabilidade colectiva por garantir a realidade de uma vida decente a cada americano.

Oxalá os outros candidatos saibam falar para os que, e em nome dos quais Edwards falava - aqueles que, sem casa ou seguro de saúde, lhe pediram, em pessoa, para que ele não se esquecesse deles.

Sem Obama e Clinton na mesma corrida, Edwards teria tido outras hipóteses.

Update: o texto completo do discurso de hoje de Edwards está disponível aqui.

Thursday, January 24, 2008

Mais impressões

A corrida democrata aqueceu nos últimos pelos piores motivos: ataques pessoais e "lavagem de roupa suja" pessoal e institucional. John Kerry já compara a campanha dos Clinton contra Obama à infâme propaganda lançada pelos Republicanos na eleição de 2004 que colocava em causa os seus desempenhos militares. Aqui, na táctica do golpe baixo, Hillary parece ter a lição melhor estudada que Obama.

Mas não é só aqui. No debate de segunda-feira ficaram visíveis alguma diferenças entre os candidatos que podem determinar o evoluir da campanha e a adesão dos eleitores: não é só o facto de Hilary falar mais rápido e de forma assertiva, transpirando confiança, enquanto Obama gagueja sistematicamente (mesmo que isso o torne mais 'humano'); e não é só o facto de Obama ter percebido que o discurso da "mudança" e "unir" os amernicanos não escapa à lei dos rendimentos decrescentes; é, parece-me, o discurso de Obama ser órfao de referências doutrinais mais claras - que não de contornos quasi-religiosos - e de uma história de exemplos de política (no sentido da policy) que tenham funcionado no passado para ajudar os americanos a sair da crise. Assim, se Hilary Clinton não estivesse na corrida, Obama podia reivindicar de forma mais clara o legado de Bill Clinton. Para quem se recorda, não só Clinton venceu as presidenciais de 1992 surfando precisamente na onda do discurso da "mudança", como concorreu com uma plataforma de política económica que retirou os EUA de uma situação complicada (daí o sucesso do "é a economia, estúpido!") e relançou o crescimento, estimulando a maior vaga de criação de emprego de sempre que os EUA viverma em tão curto espaço de tempo. Quem lê as propostas de policy de Obama no seu livro vê que ele não procura reiventar a roda: a receita é basicamente a mesma Clintonomics mais o choque energético, aliás comum a todos os candidatos.

Ora, não só Obama não pode reivindicar a mesma capacidade de instituir a mudança - e carisma, uma das armas de Bill, não lhe parece faltar - como não pode elogiar a política económica dos nineties, pela simples razão que Hillary é quem, mesmo infra-discursivamente e sem nunca o tornar explícito, transporta essa mensagem. Bill não está na campanha apenas por causa dos seus dotes de orador e entertainer de multidões: ele representa a prosperidade da década passada que só o rebentamento da bolha da new economy abalroou.

Com isto, Obama vê-se na "obrigação" de acabar por tecer vagos - mas politicamente infâmes, digo eu - elogios a Ronald Reagan, porque na história recente não há ninguém, para além de Clinton, em quem um candidato democrata se possa inspirar - e porque, claro, está à caça desse recurso tão importante que se chama swing voter (ler um capítulo do livro aqui).

Dito isto, a verdade é que está tudo em aberto, até porque dificilmente Obama perderá na Carolina do Sul neste sábado - e margem maior ou menor da sua vitória pode ser mais importante que o primeiro lugar em si.

É importante ter em consideração que a batalha democrata não acaba com uma suposta vitória em Novembro. Há eleições para o Congresso agora em 2008 e depois em 2010 (agradeço ao João por me ter esclarecido esta questão das datas das eleições). É extremamente importante para o partido Democrata ganhar de novo a Câmara dos Representantes como o fez em 2006. Foi isto que Clinton não conseguiu - e o facto de ter perdido o Congresso em 1994 moldou não apenas o seu discurso como também as suas políticas: sem a pressão de um Congresso nas mãos dos Republicanos, é bem possível que famoso "end of welfare as we know it" que serviu de inspiração política à welfare reform de 1996 não tivesse acontecido, e a dimensão mais punitiva do workfare na versão americana tivesse ficado na gaveta.

É por isso que é extremamente importate para os Democratas eleger alguém que tenha capital político suficiente não apenas para ganhar em Novembro, mas para inspirar o país e mantê-lo unido à la longue. Hillary Clinton pode garantir as bases democratas o suficiente para beneficiar de um eventual (e legítimo!) descontentamento do eleitorado com uma administração Republicana - mas McCain, no caso de ser o candidato Republicano, promete ser um osso duro de roer. Mas mesmo que Hilary ganhe as presidenciais, a questão é: concederá o eleitorado americano mais poder, na prática, a uma administração Clinton, renovando a sua vantagem no Congresso? Ou os anti-corpos que gerou (ela e Bill, claro) ao longo dos anos em inúmeros sectores da sociedade americana falariam mais alto? Esta questão é tão fulcral como difícil de responder agora. Mas uma potencial penetração de Barack Obama nos swing voters desiludidos com a administração Bush pode ser não apenas decisiva para Novembro próximo; ela pode ser central também para obter o apoio que permita manter o país unido por trás de uma administração Democrata. Isto é importante porque, sem amplos consensos institucionais, é muito difícil fazer mudanças políticas nos EUA. Mas este é um tema para outro post, que trabalhe a questão da fragmentação de poder no sistema político americano.

A ideia crucial é simples, porém: para mudar a América, os Democratas precisam de ganhar em 2008 e em 2010, e para isso precisam de ter uma plataforma filosófica ou axiológica - para além da política enquanto policy- que reúna consenso. Claramente, é neste tipo de plataforma que Obama aposta. E aposto que quando ele reza não gagueja.

P.S. - Claro, não falei de Edwards, que para muitos - acho que me incluo no lote - ganhou o debate de segunda-feira. O seu problema é ter dois candidatos muito fortes na corrida. Deixou, parece-me, de falar sistematicamente de corporate greed e passou, no seu Estado, ao ponto forte do seu discurso: the war on poverty.

Ou melhor, pensado bem, o problema não é apenas aquele que referi duas linhas acima. O seu grande problema é que está, simplesmente, do lado errado do Atlântico.

Mas não é só aqui. No debate de segunda-feira ficaram visíveis alguma diferenças entre os candidatos que podem determinar o evoluir da campanha e a adesão dos eleitores: não é só o facto de Hilary falar mais rápido e de forma assertiva, transpirando confiança, enquanto Obama gagueja sistematicamente (mesmo que isso o torne mais 'humano'); e não é só o facto de Obama ter percebido que o discurso da "mudança" e "unir" os amernicanos não escapa à lei dos rendimentos decrescentes; é, parece-me, o discurso de Obama ser órfao de referências doutrinais mais claras - que não de contornos quasi-religiosos - e de uma história de exemplos de política (no sentido da policy) que tenham funcionado no passado para ajudar os americanos a sair da crise. Assim, se Hilary Clinton não estivesse na corrida, Obama podia reivindicar de forma mais clara o legado de Bill Clinton. Para quem se recorda, não só Clinton venceu as presidenciais de 1992 surfando precisamente na onda do discurso da "mudança", como concorreu com uma plataforma de política económica que retirou os EUA de uma situação complicada (daí o sucesso do "é a economia, estúpido!") e relançou o crescimento, estimulando a maior vaga de criação de emprego de sempre que os EUA viverma em tão curto espaço de tempo. Quem lê as propostas de policy de Obama no seu livro vê que ele não procura reiventar a roda: a receita é basicamente a mesma Clintonomics mais o choque energético, aliás comum a todos os candidatos.

Ora, não só Obama não pode reivindicar a mesma capacidade de instituir a mudança - e carisma, uma das armas de Bill, não lhe parece faltar - como não pode elogiar a política económica dos nineties, pela simples razão que Hillary é quem, mesmo infra-discursivamente e sem nunca o tornar explícito, transporta essa mensagem. Bill não está na campanha apenas por causa dos seus dotes de orador e entertainer de multidões: ele representa a prosperidade da década passada que só o rebentamento da bolha da new economy abalroou.

Com isto, Obama vê-se na "obrigação" de acabar por tecer vagos - mas politicamente infâmes, digo eu - elogios a Ronald Reagan, porque na história recente não há ninguém, para além de Clinton, em quem um candidato democrata se possa inspirar - e porque, claro, está à caça desse recurso tão importante que se chama swing voter (ler um capítulo do livro aqui).

Dito isto, a verdade é que está tudo em aberto, até porque dificilmente Obama perderá na Carolina do Sul neste sábado - e margem maior ou menor da sua vitória pode ser mais importante que o primeiro lugar em si.

É importante ter em consideração que a batalha democrata não acaba com uma suposta vitória em Novembro. Há eleições para o Congresso agora em 2008 e depois em 2010 (agradeço ao João por me ter esclarecido esta questão das datas das eleições). É extremamente importante para o partido Democrata ganhar de novo a Câmara dos Representantes como o fez em 2006. Foi isto que Clinton não conseguiu - e o facto de ter perdido o Congresso em 1994 moldou não apenas o seu discurso como também as suas políticas: sem a pressão de um Congresso nas mãos dos Republicanos, é bem possível que famoso "end of welfare as we know it" que serviu de inspiração política à welfare reform de 1996 não tivesse acontecido, e a dimensão mais punitiva do workfare na versão americana tivesse ficado na gaveta.

É por isso que é extremamente importate para os Democratas eleger alguém que tenha capital político suficiente não apenas para ganhar em Novembro, mas para inspirar o país e mantê-lo unido à la longue. Hillary Clinton pode garantir as bases democratas o suficiente para beneficiar de um eventual (e legítimo!) descontentamento do eleitorado com uma administração Republicana - mas McCain, no caso de ser o candidato Republicano, promete ser um osso duro de roer. Mas mesmo que Hilary ganhe as presidenciais, a questão é: concederá o eleitorado americano mais poder, na prática, a uma administração Clinton, renovando a sua vantagem no Congresso? Ou os anti-corpos que gerou (ela e Bill, claro) ao longo dos anos em inúmeros sectores da sociedade americana falariam mais alto? Esta questão é tão fulcral como difícil de responder agora. Mas uma potencial penetração de Barack Obama nos swing voters desiludidos com a administração Bush pode ser não apenas decisiva para Novembro próximo; ela pode ser central também para obter o apoio que permita manter o país unido por trás de uma administração Democrata. Isto é importante porque, sem amplos consensos institucionais, é muito difícil fazer mudanças políticas nos EUA. Mas este é um tema para outro post, que trabalhe a questão da fragmentação de poder no sistema político americano.

A ideia crucial é simples, porém: para mudar a América, os Democratas precisam de ganhar em 2008 e em 2010, e para isso precisam de ter uma plataforma filosófica ou axiológica - para além da política enquanto policy- que reúna consenso. Claramente, é neste tipo de plataforma que Obama aposta. E aposto que quando ele reza não gagueja.

P.S. - Claro, não falei de Edwards, que para muitos - acho que me incluo no lote - ganhou o debate de segunda-feira. O seu problema é ter dois candidatos muito fortes na corrida. Deixou, parece-me, de falar sistematicamente de corporate greed e passou, no seu Estado, ao ponto forte do seu discurso: the war on poverty.

Ou melhor, pensado bem, o problema não é apenas aquele que referi duas linhas acima. O seu grande problema é que está, simplesmente, do lado errado do Atlântico.

Wednesday, January 23, 2008

Invisíveis

Quando os candidatos do Partido Democrata se referem aos problemas económicos do país, parece que as desigualdades que merecem real atenção se resumem ao gap crescente entre a middle class e os hiper-ricos - os tais que têm comprado os taxs cuts com que a Administração Bush os tem confortado ao longo deste anos. A classe média está falling behind, dizem-nos; a mobilidade ascendente, esse mito tão americano, está bloqueada. Isto é verdade.

Mas, com a excepção de algumas referências de John Edwards ao problema da pobreza persistente, os candidatos falam muito pouco daquela que Gunnar Myrdal em 1963, no seu clássico Challenge to Affluence - que pintava o futuro da economia americana em tons escuros, antecipando a sua incapacidade para lidar com a futura (hoje actualíssima) vaga de desindustrialização que iria abanar o aparelho produtivo nas décadas seguintes - descreveu como aquela «unprivileged class of unemployed, unemployables and underemployed who more and more hopelessly set apart from the nation at large and do not share in its life, its ambitions and its achievements».

Em campanha eleitorial, porém, nada disto é de estranhar. Os mais pobres praticamente não votam; nem fazem donativos para campanhas. No dia em que o fizerem, como diz o outro, é porque provavelmente deixaram de ser pobres.

Mas, com a excepção de algumas referências de John Edwards ao problema da pobreza persistente, os candidatos falam muito pouco daquela que Gunnar Myrdal em 1963, no seu clássico Challenge to Affluence - que pintava o futuro da economia americana em tons escuros, antecipando a sua incapacidade para lidar com a futura (hoje actualíssima) vaga de desindustrialização que iria abanar o aparelho produtivo nas décadas seguintes - descreveu como aquela «unprivileged class of unemployed, unemployables and underemployed who more and more hopelessly set apart from the nation at large and do not share in its life, its ambitions and its achievements».

Em campanha eleitorial, porém, nada disto é de estranhar. Os mais pobres praticamente não votam; nem fazem donativos para campanhas. No dia em que o fizerem, como diz o outro, é porque provavelmente deixaram de ser pobres.

Monday, January 21, 2008

Transparência?

A CNN explica bem o que se passou (ou passa) com os delegados democratas nas primárias do Nevada: já há local delegates (que Clinton venceu, correspondendo aos 51% que obteve), mas ainda não há national delegates, cuja estimativa dá vantagem a Obama sobre Clinton (13-12). Mas este número só ficará definido em Abril, durante a convenção estadual do Partido Democrata.

Como se percebe, isto é tudo menos simples. Gostava de saber a percentagem, daqueles que votam, que realmente percebem como isto funciona.

Numa escala internacional de transparência do sistema eleitoral, os EUA teriam que ficar muito mal classificados.

Como se percebe, isto é tudo menos simples. Gostava de saber a percentagem, daqueles que votam, que realmente percebem como isto funciona.

Numa escala internacional de transparência do sistema eleitoral, os EUA teriam que ficar muito mal classificados.

Sunday, January 20, 2008

Wait a second....

Hillary Clinton teve mais votos do que Barak Obama em Nevada: 51% contra 45%. Certo. Mas Obama teve mais delegados: dos 25 em disputa, Obama ficou com 13 e Clinton com 12 (o que aliás permite ao senador de Illinois aumentar a sua vantagem de 1 para 2 no total de delegados atribuídos até agora - por muito pouco que isto conte nesta altura do campeonato, como é natural).

Estranha-me que ninguém - pelo menos a imprensa, dado que parece normal que Obama não queira entrar fazer muito barulho por causa disto - pareça valorizar isto: o que conta são os delegados, não o popular vote.

Estranha-me que ninguém - pelo menos a imprensa, dado que parece normal que Obama não queira entrar fazer muito barulho por causa disto - pareça valorizar isto: o que conta são os delegados, não o popular vote.

Labels:

Barak Obama,

Democratas EUA,

Eleições EUA,

Hilary Clinton

Thursday, January 10, 2008

Electoral Compass USA

Deu Edwards.

Agora completo:

Your position in comparison with the candidates.You have responded to 36 propositions. Based on the responses you provided, you are the closest toJohn Edwards and you are the furthest away from Fred Thompson

John Edwards

You are 3% economic left

You are equally social-liberal as social-conservative

You have a substantive agreement of 71%

Hillary Clinton

You are 2% economic right

You are 5% more progressive

You have a substantive agreement of 76%

Bill Richardson

You are 2% economic left

You are 5% more progressive

You have a substantive agreement of 71%

Barack Obama

You are 8% economic left

You are 11% more traditional

You have a substantive agreement of 76%

Ron Paul

You are 52% economic left

You are 21% more progressive

You have a substantive agreement of 49%

Rudy Giuliani

You are 56% economic left

You are 40% more progressive

You have a substantive agreement of 44%

John McCain

You are 48% economic left

You are 54% more progressive

You have a substantive agreement of 44%

Mitt Romney

You are 58% economic left

You are 54% more progressive

You have a substantive agreement of 42%

Mike Huckabee

You are 53% economic left

You are 60% more progressive

You have a substantive agreement of 39%

Fred Thompson

You are 56% economic left

You are 69% more progressive

You have a substantive agreement of 35%

Agora completo:

Your position in comparison with the candidates.You have responded to 36 propositions. Based on the responses you provided, you are the closest toJohn Edwards and you are the furthest away from Fred Thompson

John Edwards

You are 3% economic left

You are equally social-liberal as social-conservative

You have a substantive agreement of 71%

Hillary Clinton

You are 2% economic right

You are 5% more progressive

You have a substantive agreement of 76%

Bill Richardson

You are 2% economic left

You are 5% more progressive

You have a substantive agreement of 71%

Barack Obama

You are 8% economic left

You are 11% more traditional

You have a substantive agreement of 76%

Ron Paul

You are 52% economic left

You are 21% more progressive

You have a substantive agreement of 49%

Rudy Giuliani

You are 56% economic left

You are 40% more progressive

You have a substantive agreement of 44%

John McCain

You are 48% economic left

You are 54% more progressive

You have a substantive agreement of 44%

Mitt Romney

You are 58% economic left

You are 54% more progressive

You have a substantive agreement of 42%

Mike Huckabee

You are 53% economic left

You are 60% more progressive

You have a substantive agreement of 39%

Fred Thompson

You are 56% economic left

You are 69% more progressive

You have a substantive agreement of 35%

Wednesday, January 9, 2008

Bye bye Edwards

Com o resultado de hoje, Edwards perdeu qualquer hipótese de disputar a nomeação para o Partido Democrata. É pena que seja este o outcome, mas era por demais previsível. Ninguém pode pretender ganhar uma eleição nos EUA depois de repetir milhares de vezes a expressão corporate greed (aliás, o mesmo se aplica em qualquer país europeu - bom, talvez com a excepção da França, o que pode muito bem ser uma das razões pelas quais o PSF perde eleições com frequência excessiva!). Por muita razão que tivesse nos argumentos apresentados, Edwards seria, numa campanha a sério, carne picada nas mãos da máquina mediática Republicana, que o acusaria seguramente de estar a preparar um golpe socialista em Washington ou coisa do género. Edwards poderia ter aludido aos mesmos problemas que tinha na agenda - e que são os de muitos americanos - se tivesse utilizado outra linguagem menos populista e adoptado uma postura menos guerreira. A política da raiva talvez pudesse funcionar num contexto do género da Grande Depressão do início dos anos 30, mas não hoje.

Para quem irão os seus votos agora? Obama ou Clinton ou...para ninguém? O que Edwards decidir fazer pode ajudar enormemente a decidir quem ganha esta disputa eleitoral.

Não seria descabido que os 'entregasse' a Obama. E talvez Obama, se vencesse, o premiasse com o cargo de vice. Talvez o ticket Obama-Edwards não seja má ideia.

Para quem irão os seus votos agora? Obama ou Clinton ou...para ninguém? O que Edwards decidir fazer pode ajudar enormemente a decidir quem ganha esta disputa eleitoral.

Não seria descabido que os 'entregasse' a Obama. E talvez Obama, se vencesse, o premiasse com o cargo de vice. Talvez o ticket Obama-Edwards não seja má ideia.

Tuesday, January 8, 2008

Segundas impressões

Várias sondagens indicam que Obama vai mesmo ganhar mesmo New Hampshire na votação de hoje à noite (ou madrugada de quarta-feira). Este resultado não significa o fim da campanha de Clinton, longe disso. O processo eleitoral será longo, e Hilary tem uma série de estados que pode considerar seus (Arkansas, Connecticut, New Jersey e New York - isto se o onda de entusiasmo por Obama não virar as sondagens que dão ampla vantagem a Hilary, claro está). Tudo ficará em aberto, em princípio, para a "Super Terça-Feira" de 5 de Fevereiro.

O problema de Clinton não é, portanto, o facto de se terem esgotado as oportunidades institucionais para reverter o processo, tanto mais que a convenção democrata inclui 'superdelegados' que não são eleitos pelo estados, e, à distância, Hilary parece bem colocada para (sobre este processo complicado, pode ler-se isto). O problema é mais grave: Hilary não parece ter estratégia para travar a onda de entusiasmo que se gerou em torna da candidatura de Barak Obama. Basta ver o que aconteceu com a palavra change, que Obama foi o primeiro usar de forma sistemática. Agora, todos os candidatos falam de change - incluindo os republicanos, o que gera uma situação que está algures entre cómico e o ridículo, como capta esta reportagem da CNN. Clinton está obcecada por fazer passar a mensagem que ela também é uma agent of change. É verdade que o facto de toda a gente andar a usar a mesma palavra para tudo e para nada vai esgotar muito rapidamente o seu valor de uso. Mas a sua cooptação do discurso de Obama é um sinal de enorme fraqueza estratégia e discursiva. Não apenas porque demonstra não ter nenhuma mensagem capaz de se sobrepor à de Barack - podia colocar a ênfase na sua 'experiência', mas a sua mais-valia política seria sempre fraca - como aceitou jogar no campo do adversário, segundo as suas regras. O problema de Clinton (e para o seu estratega principal, Mark Penn) é que, aqui, as regras que dão parecem dar uma vantagem muito particular a Obama vão muito para além do poder do discurso. Todos sabem que a mensagem da "mudança" é banal e, no limite, leviana e perigosa (como aliás Hilary salientou há uns dias). O que transforma tudo é essa palavra ser um dos eixo da mensagem de Barack Obama, que é afro-americano e 14 anos mais novo que Hilary. O decisivo é quem o diz, não o que é dito (change na boca de um WASP previsível como G.W.Bush seria tudo menos um slogan apelativo).

Não só Obama é um afro-americano, como pertence a uma geração diferente a Clinton, que, "só" sendo 14 anos mais velha que ele, já ocupou, para todos os efeitos, a Casa Branca (quando a vemos, somos inevitavelmente transportados para 1992); Obama, que andava na escola quando Martin Luther King foi assassinado, não representa, como Jesse Jackson - que foi o único candidato democrata afro-americano a disputar umas primárias, em 1988 -, o legado daquele. Se é verdade que só possível estar onde está porque foi capaz de subir para os seus ombros de King, e se não raras vezes usa a linguagem dos direitos civis e fala da necessidade da sua consolidação (a memória do "roubo" da eleição de Al Gore em 2000 é naturalmente fresca), Obama representa uma geração que nasceu para a política depois dos conflitos dos anos 60 e 70, e que se prolongaram nos anos 80 e 90 com as chamadas culture wars (onde a questão racial nunca está esquecida). Esta é uma guerra que ele - e muitos como ele, sobretudo os eleitores mais novos - não só não viu nascer (e por isso não toma como sua), como não vê grande sentido. Jackson já insinuou várias vezes que Obama esquece o seu passado e não representa convenientemente os afro-americanos (ou seja, que não "é negro o suficiente") - esquecendo que a (híbrida) identidade de Obama foi construída para lá das lutas que constituíram os afro-americanos como grupo político entre os anos 60 e 80, e que a sua estratégia passa, coerentemente, por se afirmar como um representante de todos os americanos.

É por isso que a mensagem da mudança expressa por Obama nunca poderá ser igualada por qualquer discurso ou demonstração de Hilary, que, diga o que dizer, prove o que provar ao nível do CV político (onde baseia a sua asserção de que também ela é uma agente da mudança), é filha dos anos 60 e está há tempo demais sob os holofotes da política americana para não ser odiada por várias facções conservadoras.

Este é o maior drama de Clinton: a vantagem de Obama é extra-discursiva e é provável que nenhum rebranding da candidatura de Hilary consiga ultrapassar o que Obama representa, para além das suas palavras, para grupos politicamente tão diferentes da sociedade norte-americana.

A vantagem de Obama - se não me engano, a nível nacional e não apenas nestas primárias - será mesmo da ordem da meta-política: não é uma questão de propostas ou medidas de policy concretas, nem uma questão de democratas vs. republicanos (ou seja, o facto do eleitorado estar cansado destes últimos, o que já ficou patente nas eleições para o Congresso em 2006). Ele representa uma reconciliação dos EUA com a sua história, no duplo sentido de procurar sarar feridas do passado e de actualizar promessas que o país deixou ou deixa por cumprir a nível nacional e internacional.

O problema de Clinton não é, portanto, o facto de se terem esgotado as oportunidades institucionais para reverter o processo, tanto mais que a convenção democrata inclui 'superdelegados' que não são eleitos pelo estados, e, à distância, Hilary parece bem colocada para (sobre este processo complicado, pode ler-se isto). O problema é mais grave: Hilary não parece ter estratégia para travar a onda de entusiasmo que se gerou em torna da candidatura de Barak Obama. Basta ver o que aconteceu com a palavra change, que Obama foi o primeiro usar de forma sistemática. Agora, todos os candidatos falam de change - incluindo os republicanos, o que gera uma situação que está algures entre cómico e o ridículo, como capta esta reportagem da CNN. Clinton está obcecada por fazer passar a mensagem que ela também é uma agent of change. É verdade que o facto de toda a gente andar a usar a mesma palavra para tudo e para nada vai esgotar muito rapidamente o seu valor de uso. Mas a sua cooptação do discurso de Obama é um sinal de enorme fraqueza estratégia e discursiva. Não apenas porque demonstra não ter nenhuma mensagem capaz de se sobrepor à de Barack - podia colocar a ênfase na sua 'experiência', mas a sua mais-valia política seria sempre fraca - como aceitou jogar no campo do adversário, segundo as suas regras. O problema de Clinton (e para o seu estratega principal, Mark Penn) é que, aqui, as regras que dão parecem dar uma vantagem muito particular a Obama vão muito para além do poder do discurso. Todos sabem que a mensagem da "mudança" é banal e, no limite, leviana e perigosa (como aliás Hilary salientou há uns dias). O que transforma tudo é essa palavra ser um dos eixo da mensagem de Barack Obama, que é afro-americano e 14 anos mais novo que Hilary. O decisivo é quem o diz, não o que é dito (change na boca de um WASP previsível como G.W.Bush seria tudo menos um slogan apelativo).

Não só Obama é um afro-americano, como pertence a uma geração diferente a Clinton, que, "só" sendo 14 anos mais velha que ele, já ocupou, para todos os efeitos, a Casa Branca (quando a vemos, somos inevitavelmente transportados para 1992); Obama, que andava na escola quando Martin Luther King foi assassinado, não representa, como Jesse Jackson - que foi o único candidato democrata afro-americano a disputar umas primárias, em 1988 -, o legado daquele. Se é verdade que só possível estar onde está porque foi capaz de subir para os seus ombros de King, e se não raras vezes usa a linguagem dos direitos civis e fala da necessidade da sua consolidação (a memória do "roubo" da eleição de Al Gore em 2000 é naturalmente fresca), Obama representa uma geração que nasceu para a política depois dos conflitos dos anos 60 e 70, e que se prolongaram nos anos 80 e 90 com as chamadas culture wars (onde a questão racial nunca está esquecida). Esta é uma guerra que ele - e muitos como ele, sobretudo os eleitores mais novos - não só não viu nascer (e por isso não toma como sua), como não vê grande sentido. Jackson já insinuou várias vezes que Obama esquece o seu passado e não representa convenientemente os afro-americanos (ou seja, que não "é negro o suficiente") - esquecendo que a (híbrida) identidade de Obama foi construída para lá das lutas que constituíram os afro-americanos como grupo político entre os anos 60 e 80, e que a sua estratégia passa, coerentemente, por se afirmar como um representante de todos os americanos.

É por isso que a mensagem da mudança expressa por Obama nunca poderá ser igualada por qualquer discurso ou demonstração de Hilary, que, diga o que dizer, prove o que provar ao nível do CV político (onde baseia a sua asserção de que também ela é uma agente da mudança), é filha dos anos 60 e está há tempo demais sob os holofotes da política americana para não ser odiada por várias facções conservadoras.

Este é o maior drama de Clinton: a vantagem de Obama é extra-discursiva e é provável que nenhum rebranding da candidatura de Hilary consiga ultrapassar o que Obama representa, para além das suas palavras, para grupos politicamente tão diferentes da sociedade norte-americana.

A vantagem de Obama - se não me engano, a nível nacional e não apenas nestas primárias - será mesmo da ordem da meta-política: não é uma questão de propostas ou medidas de policy concretas, nem uma questão de democratas vs. republicanos (ou seja, o facto do eleitorado estar cansado destes últimos, o que já ficou patente nas eleições para o Congresso em 2006). Ele representa uma reconciliação dos EUA com a sua história, no duplo sentido de procurar sarar feridas do passado e de actualizar promessas que o país deixou ou deixa por cumprir a nível nacional e internacional.

Monday, January 7, 2008

«It's the economy, stupid!»

John Edwards é o único nesta campanha que, ao nível do discurso e de forma explícita, leva os problemas da economia americana, do ponto de vista das classes trabalhadoras e das classes médias, a sério.

Um dos problemas é evolução do poder de compra do salário mínimo ao longo das últimas décadas, como o quadro abaixo bem demonstra (retirado daqui):

Friday, January 4, 2008

Primeiras impressões

Este é o discurso de Barak Obama ontem depois de saber da sua vitória no Iowa. Tem, parece-me, 3 palavras/significados-chave: 'esperança', 'mudança', 'união'.

Para muitos democratas/liberais pode saber a pouco e parecer sensaborão. Muitos na linha de Paul Krugman, Douglas Massey ou Thomas Frank talvez gostassem de algo mais assertivo/ofensino («I'm a liberal and that's what I stand for», etc.; ver por exemplo esta argumentação), que afirmasse a identidade democrata/liberal por contraposição à "conspiração conservadora" (expressão que já foi usada por Hilary Clinton), que reconhecesse que os últimos quase 30 anos foram efectivamente marcados por uma "guerra de classe", e que os democratas a perderam por falta de defesas, de estratégia, de táctica, de doutrina, etc. Talvez seja Edwards o que por vezes mais se aproxime desta linha que arrisca cair num certo populismo. Na esquerda americana, os leitores de Krugman, Massey e Frank et al. podem-se identificar com uma linha destas, mais dura (como, num certo sentido, me identifico), mas o perfil destes está, claro, longe do perfil do eleitorado norte-americano.

Para Barak Obama, adoptar estratégia seria suicida. Uma razão chega (entre outras que pudéssemos enumerar) para fugir a sete pés dela: é negro. Se Obama fizesse uso dela, não só partia a nação ao meio entre blue states e red states; desfazia também as suas potenciais constituencies em migalhas, porque uma estratégia assertiva/agressiva seria imediatamente associada ao ressentimento negro; não a class war, mas uma race war. Quando mais não seja pela sua cor de pele, Obama será obrigado a parecer o mais reconcialiador dos candidatos democratas («We are not a group of blue states and red states; we are the United States of America»).

Mas ele não se apresenta como um reconcilador mole. Pelo contrário, Obama joga com as armas que tem: a afirmação da mudança pela coragem e pela esperança. 'Mudança' significa aqui, antes de mais, acabar com a forma de fazer política que identifica como contraproducente, baseada no insulto fácil e na caricatura ideológica que muitos afirmam ser um dos problemas sérios na discussão e na decisão política nos EUA. Obama sabe perfeitamente que parte do eleitorado está francamente descontente com a política, e que a espiral do cinismo de muitos eleitores só favorece os Republicanos.

Claro: há a 'mudança' numa série de áreas de policy que são centrais para o eleitorado democrata e para as classes médias e trabalhadoras (saúde, emprego/salários, imigração, etc.); mas é grande a dificuldade em percebermos, nesta altura, diferenças sérias entre os programas de Obama e Clinton (provavelmente elas não existem, e talvez não venham sequer a existir, mas isso fica lá mais para a frente). Obama sabe que é pelo estilo, pelo discurso, e pelo uso do carisma - e ele sabe que o tem, e que o que diz e como o diz pode ser tremendamente inspirational - que pode ganhar pontos a Clinton. Hilary é alguém que pode invocar experiência e competência, mas não pode invocar vontade ou sentido de 'mudança'; ela nunca deixará de ser a candidata do establishment. Essa é uma marca conservadora - no sentido mais neutro da palavra - que sempre jogará contra ela - e a favor de Obama.

Dirão que é pouco. Mas quando as coisas estão too close to call, esse 'pouco' pode ser gigante: é o je ne sais quoi que arrasta as multidões. JFK, obviamente, tinha-o.

Labels:

Barak Obama,

Democratas EUA,

Eleições EUA,

estratégia política

«É a energia, estúpido»

O artigo do biogeógrafo Jared Diamond - autor de excelentes e apaixonantes livros como "Guns, Germs, And Steel" e "Collapse" (já traduzidos para português) - no 'New York Times' de 2 de Janeiro, intitulado "What’s Your Consumption Factor?", é muito interessante e, para além da questão que o João Caetano já sublinhou (relativa ao putatitvo impacto sobre o planeta da democratização do acesso a todos os habitantes do globo das práticas de consumo típicas dos países ricos), há uma outra que merece destaque. A dada altura, o autor escreve:

«Real sacrifice wouldn’t be required, however, because living standards are not tightly coupled to consumption rates. Much American consumption is wasteful and contributes little or nothing to quality of life. For example, per capita oil consumption in Western Europe is about half of ours, yet Western Europe’s standard of living is higher by any reasonable criterion, including life expectancy, health, infant mortality, access to medical care, financial security after retirement, vacation time, quality of public schools and support for the arts. Ask yourself whether Americans’ wasteful use of gasoline contributes positively to any of those measures.»

Esta nota fez-me lembrar uma questão que é muito importante na comparação entre os EUA e a Europa, e que muitas vezes é esquecida. Não é referente à "qualidade de vida" - algo sempre slippery de avaliar, mesmo sendo francamente central -, ou seja à dimensão do consumo, mas

à da produção, onde tantas vezes o modelo "americano" é visto como superior ao "europeu" (e as aspas são necessárias porque estamos a subsmumir práticas e instituições muito complexas e diversas numa só modelo). Fala-se muito da rigidez estrutural (nas suas diversas vertentes: nos salários, leis laborais, etc.) das economias europeias, mas muito pouco do que pode ser considerado - como o faz Paul de Grauwe, de cujo artigo (publicado num excelente site onde se encontram muitos outros artigos de qualidade) retiro o quadro que reproduzo em baixo - como uma rigidez estrutural da economia norte-americana: a baixa produtividade do uso energético quando comparada com a Europa (ou o Japão). Assim:

«The EU and Japan are about 50% more productive in the use of energy than the US. Put differently, the EU and Japan manage to produce about 50% more with one barrel of oil (or its energy equivalent) than the US. This difference by far exceeds the difference in labour productivity between the US and the main European countries.»

Mas há mais um elemento interessante. É que por muito que se vanglorie as vantagens do uso massivo dos mercados na alocação de recursos na economia norte-americana (que supostamente devem determinar de forma transparente o custo de um bem em função da sua escassez), «[t]he reason why the US appears to be so much less productive in its use of scarce energy is well-known. Energy is not priced correctly in the US, i.e. energy’s price does not sufficiently reflect the environmental costs of its use. Using tax policies, European countries have been more successful in pricing energy in a way that comes closer to reflecting environmental costs. In a sense, one can say that there are structural rigidities in the US preventing prices from reflecting the true scarcity of energy».

Não admira que a política energética seja central nesta campanha, e aqui os democratas parecem-me estar consistentemente à frente dos republicanos.

«Real sacrifice wouldn’t be required, however, because living standards are not tightly coupled to consumption rates. Much American consumption is wasteful and contributes little or nothing to quality of life. For example, per capita oil consumption in Western Europe is about half of ours, yet Western Europe’s standard of living is higher by any reasonable criterion, including life expectancy, health, infant mortality, access to medical care, financial security after retirement, vacation time, quality of public schools and support for the arts. Ask yourself whether Americans’ wasteful use of gasoline contributes positively to any of those measures.»

Esta nota fez-me lembrar uma questão que é muito importante na comparação entre os EUA e a Europa, e que muitas vezes é esquecida. Não é referente à "qualidade de vida" - algo sempre slippery de avaliar, mesmo sendo francamente central -, ou seja à dimensão do consumo, mas

à da produção, onde tantas vezes o modelo "americano" é visto como superior ao "europeu" (e as aspas são necessárias porque estamos a subsmumir práticas e instituições muito complexas e diversas numa só modelo). Fala-se muito da rigidez estrutural (nas suas diversas vertentes: nos salários, leis laborais, etc.) das economias europeias, mas muito pouco do que pode ser considerado - como o faz Paul de Grauwe, de cujo artigo (publicado num excelente site onde se encontram muitos outros artigos de qualidade) retiro o quadro que reproduzo em baixo - como uma rigidez estrutural da economia norte-americana: a baixa produtividade do uso energético quando comparada com a Europa (ou o Japão). Assim:

«The EU and Japan are about 50% more productive in the use of energy than the US. Put differently, the EU and Japan manage to produce about 50% more with one barrel of oil (or its energy equivalent) than the US. This difference by far exceeds the difference in labour productivity between the US and the main European countries.»

Mas há mais um elemento interessante. É que por muito que se vanglorie as vantagens do uso massivo dos mercados na alocação de recursos na economia norte-americana (que supostamente devem determinar de forma transparente o custo de um bem em função da sua escassez), «[t]he reason why the US appears to be so much less productive in its use of scarce energy is well-known. Energy is not priced correctly in the US, i.e. energy’s price does not sufficiently reflect the environmental costs of its use. Using tax policies, European countries have been more successful in pricing energy in a way that comes closer to reflecting environmental costs. In a sense, one can say that there are structural rigidities in the US preventing prices from reflecting the true scarcity of energy».

Não admira que a política energética seja central nesta campanha, e aqui os democratas parecem-me estar consistentemente à frente dos republicanos.

Labels:

economia,

Eleições EUA,

energia,

Europa,

Jared Diamond,

Paul de Grauwe,

produtividade

Subscribe to:

Posts (Atom)